手越祐也さんの「ていっ!」ってよく目にしますけど、意味や由来について詳しく知ってる方は、意外と少ないのでは?

今回は手越さんの「ていっ」についてまとめました。

手越「ていっ」の意味は何?誕生の由来が意外だった(画像と動画)

手越祐也の「ていっ」誕生はいつ誕生したのか?

手越祐也さんの「ていっ」っていつから使っているのでしょうか。

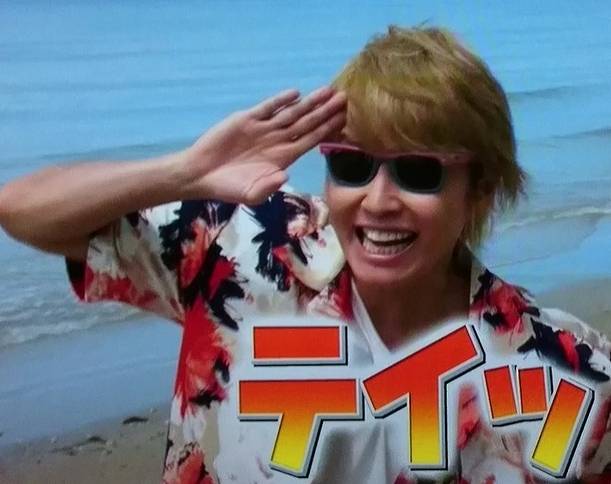

記憶をたどってみると、日テレの番組「イッテQ」から使っています。

それも、かなり古くからで、確か2013年頃からだったと思います。

いったい、どんな理由があるのでしょうか、気になります。

手越祐也の「ていっ」誕生はいつを使いすぎる理由(画像)

手越祐也さんの「ていっ」はイッテQの番組から派生して、その後さまざまな出演する番組で使われるようになっています。

正直、「ていっ!ていっ!」って毎回使いすぎ!って思うぐらい多用していました。

手越祐也さんが「ていっ」を使いすぎるのには理由があったのです。

手越祐也さんが「ていっ」を多用する理由は、「ていっ」を流行語大賞にノミネートさせようと野望を抱いていたようです。本当なんでしょうかと。

破天荒な性格ですから、十分に考えられることです。

で、結果は流行語大賞にはならなかったと思いましたが… 「ていっ」って言葉だけじゃ、意味不明ですからね…

手越祐也のていって何の意味?誕生の由来が意外だった

手越祐也さんの「ていっ」の意味と誕生の由来についてです。

番組のスプレーアート企画内で手越祐也さんさんは、「頑張ります。テイ」と言い放ちました。

意図したものか、突発的に出たものかは、いまだに謎のままですが、とにかく「頑張ります。テイ」と番組内で言い放ったのです。

「ていっ」って何!?そりぁ周りからいじられるわけですよ。

それから「ていっ」が定着していったのです。

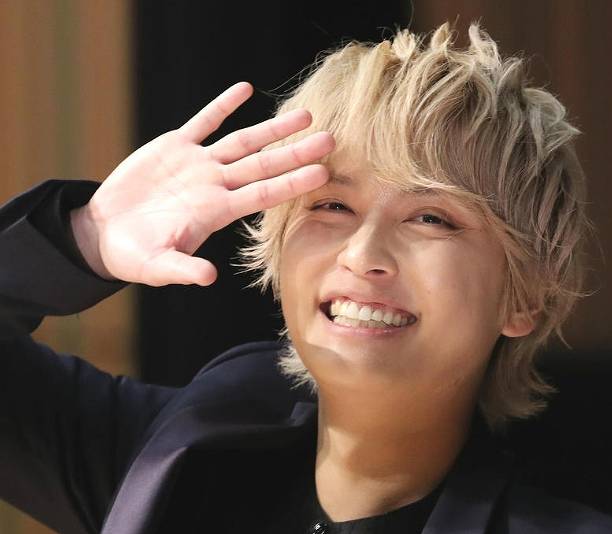

後に、手越さんご本人の話だと「ていっ」は、「鳴き声なんです」と意味を打ち明けていました。

鳴き声って何??って「ていっ」の意味が分かったような分からないような感じすが、とにかく、そういうことらしいです。鳴き声です。相変わらず手越ワールドです。

手越祐也の「ていっ」はこれで終わりか?意味深な最後の動画

手越祐也さんはジャニーズを退所をしましたので、場合によってはイッテQの番組も降板になりそうな気配です。

そうなると、手越祐也さんのトレードマークの「ていっ」はなくなってしまうのでしょうか。

退所の緊急会見でも、最後に気合のこもった「ていっ」を見せてくれました。

ノーカットフルバージョン動画ご覧ください。「ていっ」のシーンだけ見たい人は会見のラストの方に入っています

「ていっ」に関しては手越祐也さんご本人のが考案した鳴き声?でしょうからジャニーズ事務所を気にせず今後も使えると思います。

今後も手越祐也さんは「ていっ」とともに歩んでいくことでしょう。

手越祐也 若い頃の画像がかわいい!黒髪が今の茶髪と違いすぎw

手越祐也の愛車に貼ったシートは何?色変えの方法が凄い!シルバーの理由も

今回は、「手越のていって何の意味?誕生の由来が意外だった」出して画像と動画と共にお伝えしました。